Falamos em cinema sonoro a propósito de todas essas experiências e tentativas, mas o termo é indevido. O cinema já era sonoro durante esse tempo todo, aliás nunca deixou de sê-lo desde sua invenção ou mesmo na sua pré-história. A diferença era que o som, ao invés de ser gravado para posterior reprodução, era produzido ao vivo por pianistas, organistas, cantores e até mesmo orquestras completas. Sabemos que o cinema dito “mudo” acumulou, nos seus trinta anos de história, toda uma sabedoria particular sobre o tratamento da matéria sonora no filme, onde se incluem partituras musicais que acompanhavam os rolos de filmes, dispositivos de sonoplastia montados dentro da sala de exibição, auditórios com acústica e dotados de órgãos de tubos ou fotoplayers (pianos especialmente desenhados para salas de cinema e capazes de produzir não apenas música, mas também ruídos e efeitos sonoros diversos), dublagem das vozes dos atores por locutores que ficavam atrás das telas, a incrível tradição do benshi (ator que acompanhava ao vivo a exibição do filme e imitava as vozes dos personagens) no cinema japonês e até mesmo uma razoável produção editorial de coletâneas de partituras, com trechos de músicas especialmente compostas para acompanhar quaisquer situações ou atmosferas cinematográficas. A rigor, raras vezes o cinema foi realmente “mudo” (parece que foi Henri Langlois, célebre diretor da Cinemateca Francesa entre os anos 30 e 50, quem criou o hábito de assistir em silêncio aos filmes dos primeiros períodos do cinema, comportamento que depois virou mania nos círculos da cinefilia).

Quando, nos seus primeiros momentos de vida, o cinema era exibido nos vaudevilles, o ambiente já era naturalmente musical e não havia nada de surpreendente no fato dos cantores e instrumentistas populares continuarem tocando enquanto se exibia o filme, eventualmente até buscando soluções de compatibilidade do som produzido ao vivo com as imagens projetadas na tela. A partir de meados da primeira década do século, porém, com a generalização das salas exclusivas (os nickelodeons), o cinema burlesco dos primeiros tempos começa a sofrer grandes transformações. O filme, aos poucos, deixa de ser encarado como um aglomerado de quadros autônomos, que o exibidor podia exibir na ordem que quisesse, e se torna uma unidade mais ou menos indecomponível, onde a vontade de uma instância enunciadora se impõe sobre a liberdade decodificadora da audiência. Mas o som permanecerá, ainda durante muito tempo e mesmo no período de hegemonia do modelo griffithiano, uma instância ruidosa dentro do cinema. Todos os progressos já haviam sido feitos no sentido de dotar o cinema de um arsenal de recursos expressivos capazes de defini-lo como arte narrativa plena, como o teatro e o romance do século XIX, mas apenas enquanto um sistema de imagens em movimento. Quando se acrescentavam sons a essas imagens, a situação se invertia completamente e não era raro o cinema retornar à sua fase burlesca anterior. Uma vez que o filme era distribuído sem uma correspondente trilha sonora e, sobretudo, sem uma trilha sonora tão fixa e determinada quanto a pista de imagens, o acompanhamento musical ficava por conta da imaginação e dos meios do exibidor. Se, a partir de 1907, o filme (ou seja, a sua pista de imagens) constituía uma unidade homogênea, idêntica em todas as cópias espalhadas pelo globo, cada exibição, na realidade, era única e singular, porque em cada sala o seu acompanhamento sonoro era imaginado diferentemente.

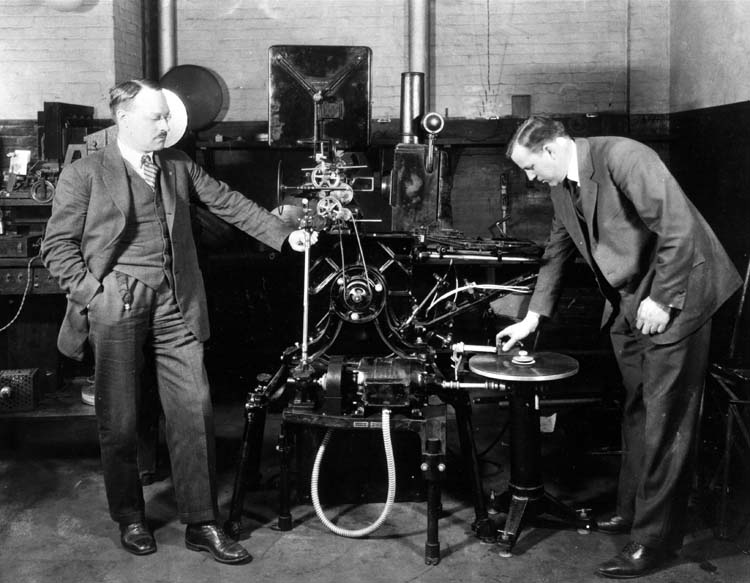

Baseado nesse fato, Rick Altman vem mesmo a defender a ideia de que boa parte dos esforços que serão desprendidos, a partir dos anos 10, na procura de um modelo ideal de sonorização visam sobretudo domar as liberalidades das práticas musicais e vocais no cinema e colocá-las a funcionar na mesma direção que as imagens, ou seja, na direção daquela produtividade narrativa que se supõe ser a meta industrial do cinema. Mas Altman tem razão apenas em parte. Os seus argumentos não explicam, todavia, por que as forças mais interessadas em promover um cinema de feição narrativa e industrial preferiram dar-se ao trabalho de “educar” os responsáveis pela sonorização dos filmes nas salas de exibição, em vez de resolver os problema técnicos da gravação sonora e da sincronização áudio-visual, durante os primeiros trinta anos do cinema. Os argumentos de Altman não explicam também por que o processo de invenção de um cinema sonoro (gravado) foi conduzido e logrado basicamente por gênios solitários (Forest, Case), por curiosos de fundo de quintal (Paulo Benedetti) e por uma empresa desacreditada e à beira da falência (a Warner Bros.). Aos olhos da nascente indústria, o percurso do filme sonoro parecia se dirigir no sentido contrário do cinema dominante da época, na direção de um fonógrafo óptico, ou seja, de um dispositivo capaz de registrar em disco ou qualquer outro suporte sons (prioritariamente sons, mais exatamente música) de alguma forma associados a imagens em movimento. E, de fato, o que esteve em causa durante todo o processo de invenção tecnológica do cinema sonoro foi menos a questão da padronização do som ou da sua definitiva inserção no projeto narrativo e industrial das imagens, do que a da reinvenção do cinema enquanto fonógrafo. O sistema Sound-on-Film e seus congêneres apenas completam um ciclo, que começa, na verdade, com as primeiras inquietações de Edison sobre a “incompletude” do fonógrafo. Mas é verdade também que a indústria majoritária do cinema saberia mudar de opinião com muita rapidez e aderir esmagadoramente ao som gravado e sincronizado à imagem, quando o sistema se mostrou adequado aos projetos retóricos, ideológicos e econômicos do cinema narrativo de padrão clássico.